SATA HDDの長期運用について

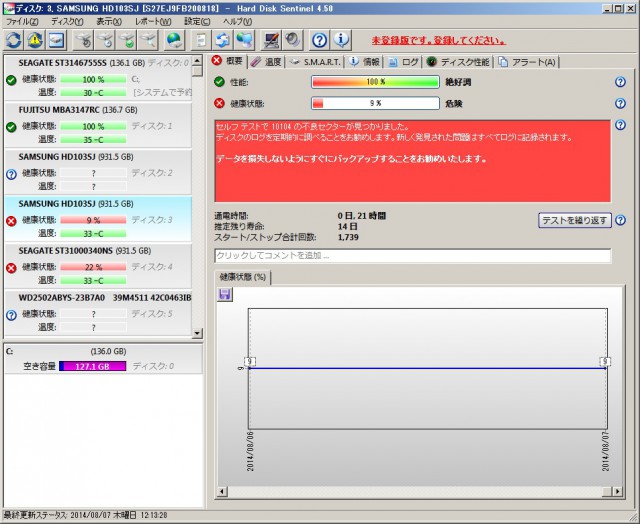

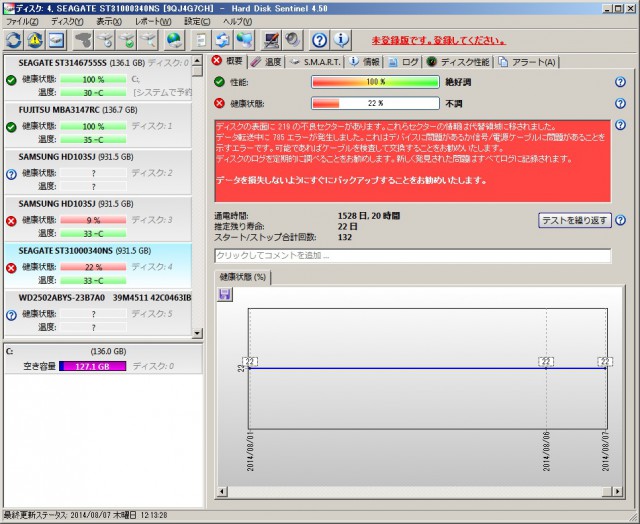

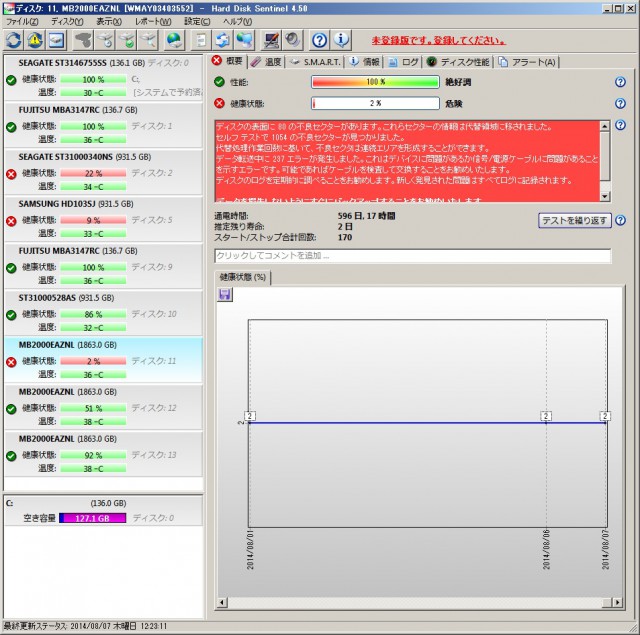

今回、弊社に入荷するSATAの中古HDDを検査してみました。SATAのHDDをストレージに搭載して、WindowsServer上からSMART測定ソフトを使い、状態を調べてみました。すると驚きの結果がでました。

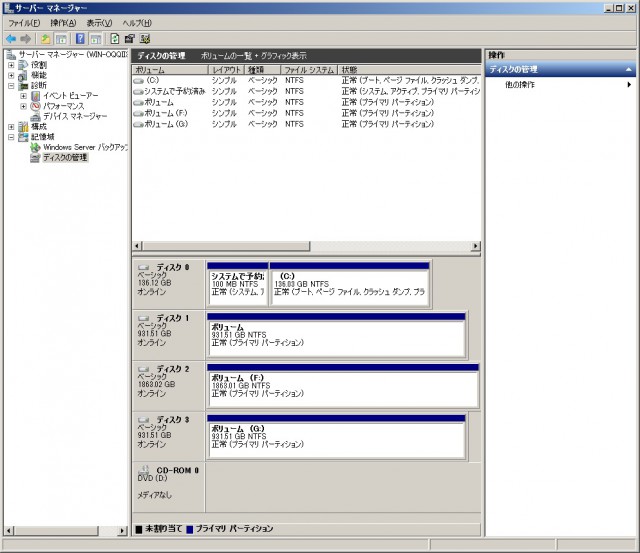

このようにバッドセクタを大量に持っているにもかかわらず、OS上で認識しています。

このようにバッドセクタを大量に持っているにもかかわらず、OS上で認識しています。

Drobo5Nで搭載出来るのか試してみました。

Drobo5Nで搭載出来るのか試してみました。

実験結果から一番怖いのが、「OS上で認識しているので問題無い」としてしまうことです。

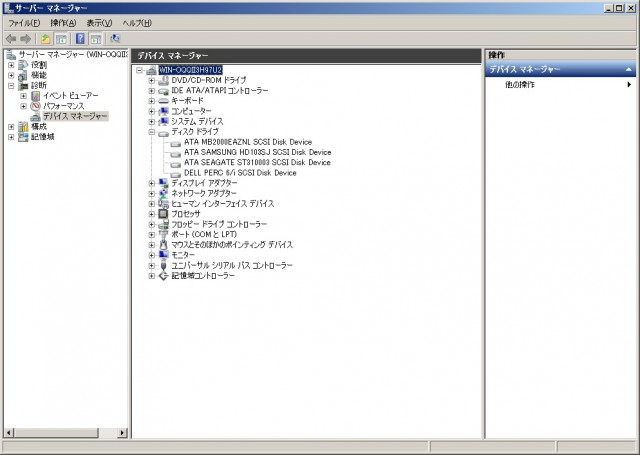

故障したHDDであればWindows上でマウントされませんし、Droboであれば赤ランプが点灯します。今回、このような状態のHDDでもWindowsServer上で認識出来ました。Drobo上でも認識出来ています。データの読み書きもできました。

そう言う意味では問題無いHDDになりますが、このまま運用し続けるとどこかのタイミングで間違いなくデータが正しく書き込まれず、データのロストやOS領域のデータクラッシュによる運用不可能に陥ります。この状態はRAID環境であっても復旧できません。物理故障では無いのでリビルド出来ません。

結論としては、SATA HDDで運用しているサーバ、NAS等のRAIDシステムは「必ずバックアップを取って運用しましょう」

RAIDをバックアップと考えている方が非常に多いのですが、あくまでもHDDの冗長化であってバックアップではありません。上記記載したとおり、HDDが物理的に故障した時はリビルドで復旧できますが、OSの領域やデータの領域が壊れてしまうとRAIDではどうすることも出来ません。

故障したシステムを復旧させることは膨大な費用と時間と業務ロスが発生します。バックアップを持つことでこれらを大幅に短縮できます。サーバを2重化することが望ましいですが、そこまでの費用は難しいのでしたらデータ領域だけでもバックアップを取ることをおすすめします。